La caverne de Platon

La caverne de Platon, c'est Matrix avec

deux millénaires d'avance. En effet, le questionnement de la réalité est au centre de cette

allégorie : notre monde y est représenté comme une illusion à laquelle nous

serions enchaînés, exactement comme des prisonniers. Platon aurait-il été un conspirationniste

avant la lettre ?

La caverne de Platon, c'est Matrix avec

deux millénaires d'avance. En effet, le questionnement de la réalité est au centre de cette

allégorie : notre monde y est représenté comme une illusion à laquelle nous

serions enchaînés, exactement comme des prisonniers. Platon aurait-il été un conspirationniste

avant la lettre ?

Pour beaucoup d'entre nous, l'allégorie de la caverne nous rappelle nos premiers cours de philosophie. A cette époque-là, avions-nous vraiment compris toute l'importance des idées qu'elle véhicule ? Beaucoup de clés y sont cachées. Aussi, dans un monde où beaucoup d'entre nous se battent pour une place meilleure, il est urgent de revisiter la caverne et d'en comprendre les secrets...

Au sommaire de cette page :

- Pour comprendre la caverne de Platon

- Analogie du soleil

- Symbole de la ligne

- La caverne de Platon

- Les montreurs de marionnettes

- La caverne moderne

- Quelle leçon en tirer aujourd'hui ?

Pour comprendre la caverne de Platon

Pour bien comprendre l'allégorie de la caverne de Platon sans négliger les détails, il faut connaître deux notions au préalable : l'analogie du soleil et le symbole de la ligne.

Analogie du soleil

L'analogie du soleil repose sur l'idée du Bien en tant que principe directeur de la vie. Platon l'explique ainsi :

« Ce que le bien est dans le domaine de l'intelligible à l'égard de la pensée et de ses objets, le soleil l'est dans le domaine du visible à l'égard de la vue et de ses objets. » 1

Platon développe cette idée en précisant que :

- Le soleil est la projection du Bien dans le monde sensible, c'est à dire dans notre monde.

- La lumière du soleil permet à l'homme de comprendre l'essence des choses, par opposition à la nuit dans laquelle la vision humaine s'égare.

- En effet, d'après Platon, lorsque l'homme est plongé dans la pénombre ou l'obscurité, il ne peut pas élaborer davantage qu'une opinion. Alors que, dans la lumière du soleil, il peut acquérir une réelle compréhension de la nature des choses.

- C'est parce que le soleil émane du Bien que sa lumière permet de comprendre l'essence des choses.

Symbole de la ligne

L'objectif du symbole de la ligne est de définir et hiérarchiser les éléments qui composent le réel visible et invisible, pour en donner une vision logique et compréhensible par chacun. Tout en tenant compte que la carte n'est pas le terrain, Platon a créé une sorte de schéma de principe du monde, quoique dans le cadre philosophique.

Aussi, autant l'utilisation d'une mappemonde est essentielle pour les stratèges, autant l'usage du symbole de la ligne est l'une des premières choses que l'on enseigne en philosophie.

Ci-dessus, la ligne la plus longue est l'horizon de ce que notre esprit est capable d'appréhender. Elle est divisée en deux parties : le monde sensible (le monde que nous percevons avec nos sens) et le monde intelligible 2 qui est plus étendu, puisqu'il est plus vaste que le monde sensible.

Au long de cette ligne se répartissent quatre éléments, selon Platon :

« Il suffira donc d'appeler science la première division de la connaissance, pensée discursive la seconde, foi la troisième, et imagination la quatrième ; de comprendre ces deux dernières sous le nom d'opinion, et les deux premières sous celui d'intelligence, l'opinion ayant pour objet la génération, et l'intelligence l'essence . » 3

Il en donne ensuite le détail :

- Les images.

« [...] un premier segment, celui des images - j'appelle

images d'abord les ombres, ensuite les reflets que l'on voit dans les eaux, ou à

la surface des corps opaques, polis et brillants, et toutes les représentations

semblables [...] » 4

Nos opinions se construisent d'abord sur ce que nous voyons, mais elles ne sont pas des certitudes, car une image n'est qu'un reflet de son modèle.

En effet, en termes de physique pure, le monde est éclairé par la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Mais tout le reste, sans aucune exception, n'est qu'ombres et reflets : des photons rebondissant sur les surfaces avant d'atteindre nos rétines, et auxquels nos yeux se sont accoutumés.

La plupart du temps, nous observons donc le reflet de la réalité, mais pas la réalité dans sa vérité première. - Les objets.

« Pose maintenant que le second segment correspond aux objets que

ces images représentent, j'entends les animaux qui nous entourent, les plantes,

et tous les ouvrages de l'art. » 4

Puisque les objets, les personnes et les animaux sont tangibles, nos certitudes s'en trouvent ainsi confortées. Cependant, cela peut nous faire basculer dans la croyance : « Apollon est réel, car j'ai touché sa statue à Athènes. » Mais ce serait confondre l'objet et l'idée de l'objet, la copie et son modèle. - Un homme qui n'a pas atteint le niveau du monde intelligible, d'après Platon, ne peut pas dépasser le stade de l'imagination et de la foi. Sa connaissance se limite à une opinion, une croyance, étant donné qu'il ne peut pas avoir une vision exacte de la réalité qui l'entoure. Pour cela, il faudrait qu'il regarde avec les yeux de l'esprit, si j'ose dire.

- Les hypothèses.

« De telle sorte que pour atteindre l'une de ses parties l'âme soit obligée de

se servir, comme d'autant d'images, des originaux du monde visible, procédant,

à partir d'hypothèses, non pas vers un principe, mais vers une conclusion [...] »

5

Après des hypothèses et des raisonnements successifs, nous parvenons à une connaissance discursive : il peut s'agir d'idées mathématiques, de géométrie ou d'autres sciences.

Etant donné que cette démarche repose sur les images et les objets du monde sensible, c'est à dire le monde d'en bas, le résultat portera davantage sur la conclusion que sur le principe. - Les principes.

« [...] tandis que pour atteindre l'autre - qui aboutit à un

principe anhypothétique - elle devra, partant d'une hypothèse, et sans

le secours des images utilisées dans le premier cas, conduire sa recherche à l'aide

des seules idées prises en elles-mêmes. » 5

Pour Platon, notre environnement est la conséquence de principes universels. Notamment, dans l'analogie du soleil, le Bien dans le monde intelligible devient le soleil dans le monde sensible.

Le principe universel ne suppose plus de condition, puisqu'il est la cause et la source. L'intelligence s'attachera aux idées qu'il véhicule. Elle arrivera au bon résultat sans utiliser les images du monde sensible, puisque la solution aura été obtenue par le haut.

Par exemple, vous savez par avance que tout cercle de diamètre 1 aura forcément une circonférence de 3,1416, autrement dit π. Pas besoin de regarder le cercle pour cela...

La caverne de Platon

Platon décrit la caverne ainsi :

« Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. » 6

Platon commence par nous décrire une humanité enchaînée et plongée dans la pénombre, puis donne les précisions supplémentaires :

« La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles. » 6

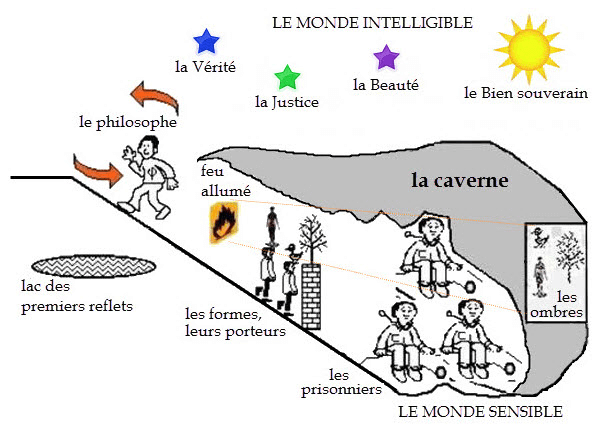

Afin de rendre cette allégorie plus facile à comprendre, voici un schéma de principe :

Avant d'aborder la mise en mouvement de ce tableau, Platon en termine la description :

« Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toute sorte, qui dépassent le mur, et des statuettes d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois et en toute espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. » 6

Il en découle que les prisonniers ne peuvent pas connaître la vraie nature de la réalité, puisque celle-ci se trouve à l'extérieur de la caverne. Ils sont condamnés à observer une réalité simulée, puisqu'ils regardent les ombres projetées par les montreurs de marionnettes.

Remarque : le problème du questionnement de la réalité a aussi été abordé par Lao Tseu et son rêve du papillon, ainsi que par Descartes (Méditations métaphysiques, méditation première, passage sur le mauvais génie) et également par la théorie de la simulation.

La sortie de la caverne

Par la suite, Platon décrit ce qui arriverait si l'un des prisonniers quittait la caverne :

« Qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière : en faisant tous ces mouvements il souffrira, et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. » 7

Puis, petit à petit, le prisonnier arrivera au dehors. La pleine lumière le fera souffrir en l'éblouissant. Finalement, ses yeux s'accoutumeront à la clarté du soleil, et il pourra contempler le monde tel que celui-ci est réellement.

Mieux encore, voyant les choses dans leur vérité, il pourra comprendre comment celles-ci fonctionnent :

« [...] il en viendra à conclure au sujet du soleil, que c'est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible [...] » 8

Le retour dans la caverne

A l'intérieur de la caverne, tous les prisonniers ne sont pas égaux, car certains d'eux bénéficient d'avantages que les autres n'ont pas :

« Et s'ils se décernaient alors entre eux honneurs et louanges, s'ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait de l'oeil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux celles qui avaient coutume de venir les premières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui par là était le plus habile à deviner leur apparition [...] » 9

D'après Platon, le prisonnier devenu libre n'attacherait aucune importance à ces honneurs, puisqu'il aura échappé au monde des ombres et de l'illusion :

« [...] penses-tu que notre homme fût jaloux de ces distinctions, et qu'il portât envie à ceux qui, parmi les prisonniers, sont honorés et puissants ? Ou bien, comme le héros d'Homère, ne préférera-t-il pas mille fois n'être qu'un valet de charrue, au service d'un pauvre laboureur [...] » 10

Mais le plus grave serait que, si l'ancien prisonnier revenait occuper sa place précédente parmi ses anciens compagnons, et qu'il leur racontait ce qu'il avait vu, ceux-ci ne voudraient pas le croire. Pire encore, ils voudraient le tuer parce qu'il remettrait en cause leurs croyances :

« Et s'il lui faut entrer de nouveau en compétition, pour juger ces ombres, avec les prisonniers qui n'ont point quitté leurs chaînes, dans le moment où sa vue est encore confuse et avant que ses yeux se soient remis (or l'accoutumance à l'obscurité demandera un temps assez long), n'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens, et ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut il en est revenu avec la vue ruinée, de sorte que ce n'est même pas la peine d'essayer d'y monter ? Et si quelqu'un tente de les délier et de les conduire en haut, et qu'ils le puissent tenir en leurs mains et tuer, ne le tueront-ils pas ? » 11

Les montreurs de marionnettes

Si les montreurs de marionnettes n'existaient pas, cela ne changerait rien au mythe de la caverne. Les ombres vues par les prisonniers proviendraient simplement des hommes et des animaux qui passent au dehors, et le sens de l'allégorie n'en serait pas modifié.

Par exemple, L'académie des crabes de Henri Coton Alvart utilise le même thème, mais sous la surface de la mer. Cette histoire fonctionne très bien en l'absence des marionnettistes.

Dès lors, pourquoi Platon les a-t-il ajoutés dans son récit ? S'il en a parlé alors qu'ils n'étaient pas indispensables, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Cela est d'autant plus troublant qu'il ne développe pas ce point : on ne sait pas qui ils sont, sinon qu'ils créent ce que voient les prisonniers.

L'hypothèse communément admise est qu'il s'agit de personnes influençant l'opinion : hommes politiques, écrivains, journalistes, artistes, professeurs, et qui animent la vie de la cité tout en participant à son organisation. Par leur position dominante, ils règlent la vie des sujets dominés que sont les prisonniers.

Bien qu'elle permette une comparaison plaisante et instructive avec notre société, cette hypothèse est bancale pour les raisons suivantes :

- Les différences de position entre les prisonniers viennent uniquement des « honneurs et des louanges » que les prisonniers se décernent entre eux, et que Platon a décrit de manière explicite. Ils forment l'intégralité du corps social, ce lien entre eux étant matérialisé par les chaînes qu'ils partagent.

- Les montreurs de marionnettes ne peuvent pas être vus, puisque les prisonniers ne peuvent pas tourner la tête.

- Et quand bien même le pourraient-ils, ils ne verraient qu'un mur et des formes qui s'agitent.

- Platon prend bien soin de préciser que les montreurs de marionnettes sont sur « une route élevée », donc pas sur le même plan d'existence que les prisonniers.

- Il s'ensuit que les montreurs de marionnettes leur sont inconnus.

- Dès lors, il ne peut pas s'agir de personnalités publiques, mais plutôt de forces occultes que personne ne peut voir.

- Si Platon ne les décrit guère, c'est parce que, comme tous les prisonniers, il ne peut pas les observer, mais qu'il devine confusément leur présence.

Les montreurs de marionnettes sont-ils là pour le bien ou pour le mal des prisonniers ? Certes, ils évitent les souffrances à s'exposer en pleine lumière, mais la contrepartie en est la captivité.

Une autre hypothèse consiste à comparer la caverne au ventre maternel. De même qu'un embryon reçoit un peu de lumière au travers de la peau, les prisonniers perçoivent des reflets dans la pénombre.

Les montreurs de marionnettes seraient alors les mécanismes naturels permettant la continuation de l'existence, en donnant aux prisonniers une lumière filtrée à laquelle ils puissent s'accommoder, dans l'attente que leurs yeux puissent accepter davantage de lumière plus tard.

Si Platon a raison sur le principe du Bien, alors notre sortie de la caverne se fera de manière naturelle, lorsque nous serons prêts, un jour ou l'autre...

Remarque : Pour aller plus loin sur le thème des montreurs de marionnettes, intéressez-vous au Malin génie de Descartes, au démon de Laplace, ainsi qu'à la loi de Murphy et à la théorie du cygne noir. Consultez également mon article sur le déterminisme.

La caverne moderne

Malgré deux millénaires écoulés, le mythe de la caverne reste d'actualité avec nos écrans, nos ordinateurs, nos smartphones qui nous montrent des images. Sur les murs nus, nous mettons des posters ou des tableaux - encore des images...

Les quatre cloisons de nos logements deviennent la grotte du citoyen moderne. Nous nous y complaisons tout en fantasmant sur une fuite hors d'un système que beaucoup d'entre nous trouvent aliénant. Mais, au premier coup de froid, nous rentrons pour allumer le chauffage, regarder la télévision.

Franchement, en toute logique, croyez-vous que changer de chaîne vous rendra libre ?

Quelle leçon en tirer aujourd'hui ?

Un chien possède un odorat meilleur que le nôtre et entend les ultrasons. Une mouche ou un aigle perçoivent la réalité de manière complètement différente de nous. De la même manière, nous percevons le monde avec nos sens, étant donné notre nature humaine, exactement comme les prisonniers dans la caverne.

Mais ce que nous voyons détermine-t-il ce que nous sommes ?

Un enfant lit des bandes dessinées, ce qui est normal puisque c'est un enfant ; un mécanicien, des revues techniques pour son métier ; un jardinier, des livres d'horticulture s'il veut se perfectionner ; et ainsi de suite. Dans un premier temps, ce que vous regardez trahit ce que vous êtes : enfant, mécanicien, jardinier... ou prisonnier.

Aussi, Platon nous propose de regarder avec les yeux de l'esprit - l'intelligence, pour reprendre le mot qu'il a utilisé. Il l'a illustré avec le symbole de la ligne et l'allégorie de la caverne. Plusieurs conclusions peuvent être imaginées, certes. Mais la plus importante est, sans doute, que les clés de la liberté se trouvent sur le chemin de la connaissance.

Notes et sources

- Platon, La République, Livre VI, 508c

- Platon, La République, Livre VI, 509d-509e

- Platon, La République, Livre VI, 511e

- Platon, La République, Livre VI, 509e - 510

- Platon, La République, Livre VI, 510b-510c

- Platon, La République, Livre VII, 514

- Platon, La République, Livre VII, 515c-515e

- Platon, La République, Livre VII, 516b-516c

- Platon, La République, Livre VII, 516c-516d

- Platon, La République, Livre VII, 516d-516e

- Platon, La République, Livre VII, 516e-517b